定义

膜性肾病是一个病理学诊断名词,简单来说,它是一种自身免疫性疾病,是人自身的抗体识别肾小球足细胞上的目标抗原,在此结合形成免疫复合物,激活机体的免疫防御机制,攻击免疫复合物,引起肾小球足细胞损伤的过程。它起病隐匿,部分患者表现为肾病综合征(大量蛋白尿、血浆白蛋白水平下降、高度水肿、高脂血症,20-30%),部分患者表现为单纯的蛋白尿,部分患者伴高血压、镜下血尿,大多数患者发病时没有肌酐升高或肌酐升高缓慢。

流行病学

膜性肾病在不同年龄人群中均有发病,早期研究发现在老年人中发病率较高,尤其是男性,近年来有年轻化趋势,年龄<45岁以下人群中亦多见,可能与环境污染、药物等因素有关。

分类

分为原发性和继发性膜性肾病。原发性膜性肾病,又称特发性膜性肾病,即发病原因不明,占80%,多数患者血液中可检测到抗PLA2R抗体,且滴度与病情活动程度相关。继发性膜性肾病可能与感染(如乙肝病毒等)、药物(青霉素、汞、止痛药等)、自身免疫性疾病(系统性红斑狼疮等)、肿瘤等因素有关,占20%。

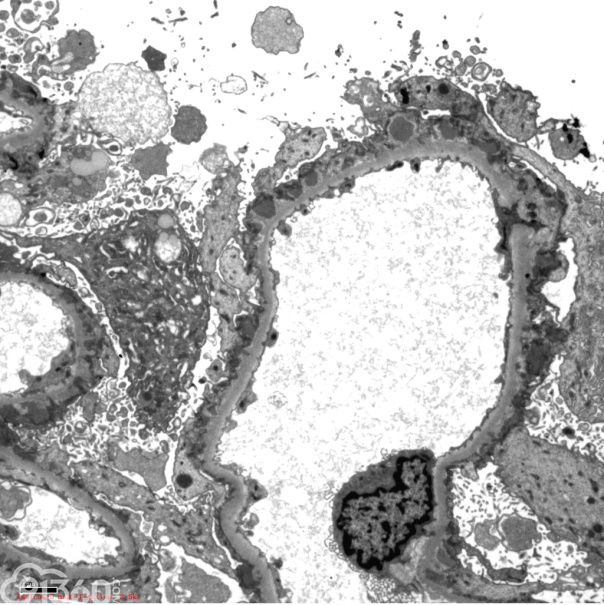

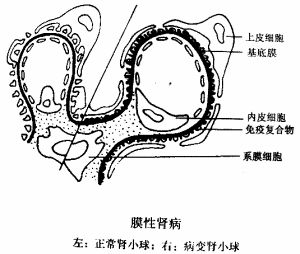

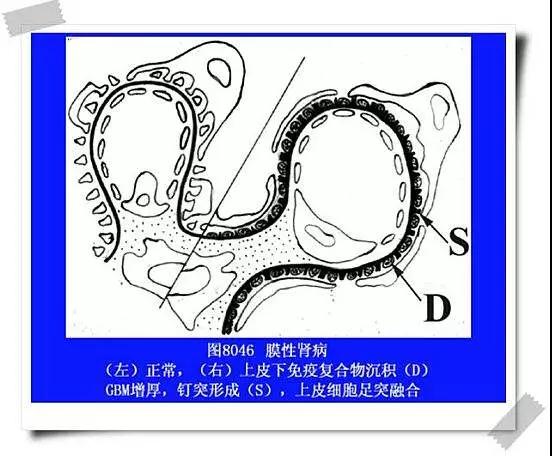

病理特征

膜性肾病依靠肾活检诊断,病理学特点是肾小球毛细血管袢上皮侧大量免疫复合物沉积,形成“钉突”。

并发症

极易并发各种静脉血栓,其中肾静脉血栓最常见,其次深静脉血栓,并可导致肺动脉栓塞,严重时可危及生命。和其他类型肾病一样,亦合并感染、急性肾功能衰竭等并发症。

预后与治疗

膜性肾病预后差异较大,约1/3患者可自行缓解,约1/3患者治疗无效,也有部分患者进展至肾功能衰竭。除一般治疗外,还可采用RAAS抑制剂、免疫抑制治疗、单克隆抗体治疗以及促肾上腺皮质激素治疗等方法。